Qualche giorno fa, a Milano, si è svolto un convegno sulla meditazione come medicina per rispondere a domande cruciali come: La fede può favorire la guarigione? Di fronte al dolore, all’impotenza del limite, la preghiera può rappresentare il giusto farmaco? (La preghiera, un farmaco, Avvenire, 17 novembre 2006.)

Qualche giorno fa, a Milano, si è svolto un convegno sulla meditazione come medicina per rispondere a domande cruciali come: La fede può favorire la guarigione? Di fronte al dolore, all’impotenza del limite, la preghiera può rappresentare il giusto farmaco? (La preghiera, un farmaco, Avvenire, 17 novembre 2006.)

Fin qui la reazione è un sorriso bonario (mica si può sempre stare a criticare, no? Che facessero i convegni sulle questioni più assurde).

Però il sorriso (bonario e forzato) muta in disappunto e in desolazione leggendo le dichiarazioni di Massimo Cacciari.

Secondo Massimo Cacciari, «se il pensiero rende migliore l’uomo e in fondo lo guarisce, la preghiera non può essere vista in contrapposizione astratta al pensare: infatti, per molti filosofi pensiero e preghiera coincidono. Così è per Filone, per Plotino, per la patristica, la scolastica, per i mistici. Anche dal punto di vista formale non è possibile introdurre una separazione tra pensiero e preghiera, se non nel nesso teoretico». Prosegue Cacciari: «Quando Kant parlava di “abisso della ragione”, denunciava il limite entro il quale la filosofia non ha più risposte. Questo limite è la scoperta che la percezione dell’esistenza delle cose è essa stessa un limite alla conoscenza. È di fronte a questo “bonum” che l’analisi e la dialettica cedono ed emerge qualcos’“altro”. Questo “altro” ha la forza della preghiera o almeno è quello che comunemente chiamiamo “preghiera”».Nutro l’ingenua e poco diffusa idea (in Italia) che la filosofia possa tornare utile per chiarire termini e concetti. E che sia autonoma rispetto alla religione e, soprattutto, che eserciti una critica razionale nei confronti del pensiero religioso.

Fatta questa premessa, (mi) chiedo: che cosa esattamente sarebbe la contrapposizione astratta? Forse una contrapposizione alla contrapposizione sostanziale? Magari è una imprecisione del giornalista.

Ma andiamo avanti: tutti i filosofi citati da Cacciari a dimostrazione dell’idillio tra pensiero e preghiera sono, come dire, vecchiotti. Non solo nati vissuti e morti prima di Darwin, ma anche prima di Copernico. Filosofi dell’era glaciale, insomma. Gente che non si è sporcata le mani con la scienza, per carità (ecco, anche io ho quasi pregato).

Quanto alla impossibilità di distinguere tra pensiero e preghiera, se non nel nesso teoretico (ma che sarà, poi, ’sto nesso teoretico?), l’affermazione è o inutile o assurda. Inutile se significa che pensiamo e preghiamo con lo stesso strumento e la distinzione è nell’oggetto. Assurda se l’identità formale strizza l’occhio ad altro (non si può non avere la tentazione di aggiungere alla lista le allucinazioni, i sogni, le visioni).

Quanto al qualcos’altro che avrebbe la forza della preghiera è davvero angosciante che non ci sia nessuna altra buona idea. Possibile che varcato il limite della conoscenza, sbattuto il muso contro l’assenza di risposte, ci si ritrovi con un rosario in mano?

Non basta aggiungere: o almeno è quello che comunemente chiamiamo “preghiera”. Non basta.

E, per usare le parole di Gianfranco Ravasi:

La preghiera, dunque, è di tutto l’uomo, di tutti gli uomini: filosofi e religiosi, sani e malati, credenti e non credenti, agnostici e atei convinti. Ravasi: «Anche la bestemmia, come conferma il libro di Giobbe, è una forma di preghiera. Esprime un’istanza metafisica, tipica della preghiera degli atei, nel limite e nella solitudine: è una forma di superamento del limite imposta dall’impotenza che l’uomo avverte per sé».Andate in pace.

PS

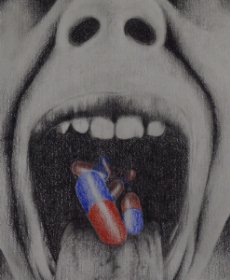

Se vi viene mal di testa, 4 avemaria dovrebbero fare al caso vostro.

Mal di pancia: 3 padrenostro e una preghierina a un morto di famiglia.

Non esitate a scriverci per avere risposte caso per caso. PrayerDrug® risponderà.